Avocado bereichert leichte Sommerrezepte mit cremiger Textur und mildem Aroma, ohne zu beschweren. Die Frucht liefert einfach ungesättigte Fettsäuren, Ballaststoffe sowie Vitamine E, K und B und sorgt für lang anhaltende Sättigung. Ob in Salaten, kalten Suppen, Salsas oder als Ersatz für Mayo und Sahne: Vielseitigkeit und schnelle Zubereitung stehen im Mittelpunkt.

Inhalte

- Nährwerte und Sättigung

- Reifegrad erkennen, Lagerung

- Zubereitung für kalte Gerichte

- Kombinationen mit Sommeraromen

- Leichte Dressings und Dips

Nährwerte und Sättigung

Als Sommerzutat punktet Avocado mit einem Nährstoffprofil, das Sättigung und Leichtigkeit verbindet: rund 160 kcal pro 100 g, reich an einfach ungesättigten Fettsäuren, Ballaststoffen und Mikronährstoffen wie Kalium und Folsäure. Die Fette verbessern die Aufnahme fettlöslicher Vitamine und fördern ein anhaltendes Sättigungsgefühl, Ballaststoffe verlängern die Magenverweildauer, ohne zu beschweren. Dank hoher Wasser- und Kaliumwerte unterstützt Avocado den Flüssigkeitshaushalt an warmen Tagen. In kalten Gerichten kann die cremige Textur reichhaltige Komponenten wie Mayonnaise oder Sahne ersetzen, wodurch der Energiegehalt pro Portion sinkt, während Mundgefühl und Nährstoffdichte erhalten bleiben.

- Protein: Garnelen, Edamame, Tofu, Ei oder Hähnchen erhöhen die Sättigungswirkung.

- Volumen: wasserreiche Komponenten wie Gurke, Tomaten, Blattsalate oder Melone senken die Energiedichte.

- Säure: Limette, Joghurt oder Buttermilch balancieren Fett und erfrischen.

- Komplexe Kohlenhydrate: Quinoa, Vollkorn-Couscous oder Gerste liefern langanhaltende Energie.

- Textur: Radieschen, geröstete Kerne oder Kichererbsen sorgen für Biss und bessere Sättigungssignale.

| Portion | Energie | Fett | Ballaststoffe | Protein |

|---|---|---|---|---|

| 100 g Avocado | 160 kcal | 15 g | 6,7 g | 2,0 g |

| 1/4 Avocado (ca. 50 g) | 80 kcal | 7,5 g | 3,4 g | 1,0 g |

Für leichte Sommerrezepte entsteht der beste Sättigungseffekt durch das Zusammenspiel aus Fettqualität (Avocado), Protein und Volumen, ergänzt durch frische Säure und kühle Zubereitungen. So bleibt die Energiedichte moderat, der Nährstoffgehalt hoch und das Gericht zugleich erfrischend: ideal in Bowls, Salaten, kalten Suppen oder als cremige Komponente in Wraps und Sandwiches ohne zusätzliche schwere Dressings.

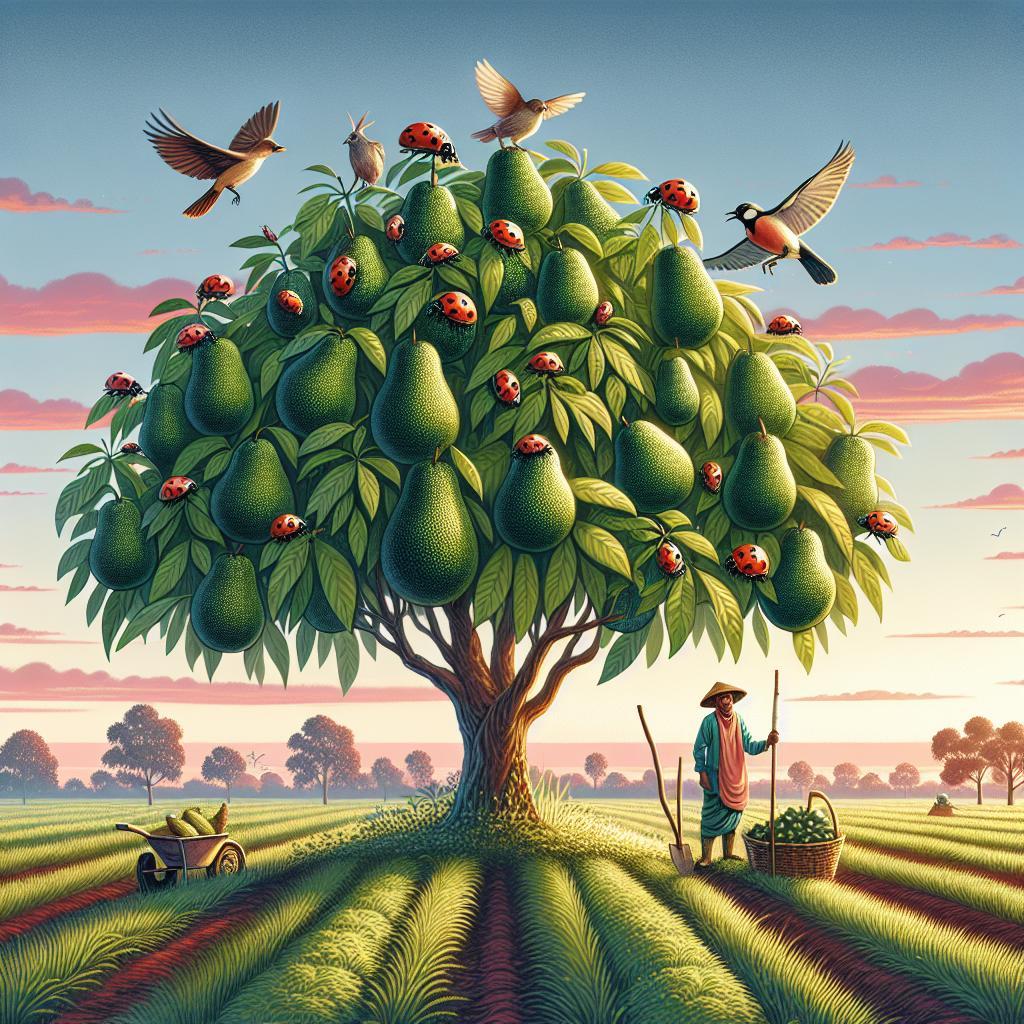

Reifegrad erkennen, Lagerung

Reife Avocados liefern die cremige Basis für kalte Suppen, Bowls und sommerliche Tartines, während überreife Früchte zu bitteren Noten neigen. Der Zustand lässt sich anhand einfacher Merkmale prüfen: Eine reife Frucht gibt bei sanftem Druck am Stielansatz leicht nach, duftet dezent nussig und zeigt unter der gelösten Stielkappe frisches Hellgrün. Unregelmäßige, harte Stellen oder ein muffiger Geruch deuten auf Unter- bzw. Überreife hin.

- Farbe: Dunkelgrün bis braun (sortenabhängig), gleichmäßig ohne große Flecken.

- Drucktest: Leicht elastisch, nicht matschig; am Stielansatz prüfen.

- Stielkappe: Hellgrün = reif, bräunlich = überreif, gelblich hart = unreif.

- Geruch: Fein nussig statt gärig oder scharf.

| Ziel | Ort/Temperatur | Dauer | Tipp |

|---|---|---|---|

| Nachreifen | Raumtemperatur (18-22 °C) | 1-3 Tage | Mit Apfel in Papiertüte (Ethylen) |

| Reife bewahren | Kühlschrank, Gemüsefach | 2-3 Tage | Getrennt von stark riechenden Lebensmitteln |

| Aufgeschnitten | Luftdichte Box, Kühlschrank | 1-2 Tage | Oberfläche mit Zitronen-/Limettensaft bestreichen |

| Vorrat | Gefrierfach | Bis 3 Monate | Als Püree mit etwas Öl und Säure einfrieren |

Die Lagerung richtet sich nach dem Ziel: Unreife Früchte reifen bei Raumtemperatur zügig nach, der Kühlschrank verlangsamt den Prozess und bewahrt die gewünschte Textur. Aufgeschnittene Hälften behalten mit Kern länger ihre Farbe; Oxidation wird durch Säure, eine dünne Ölschicht und luftdichtes Verpacken minimiert. Für Meal-Prep bietet sich das Einfrieren von Avocadopüree an; gewürztes Püree (z. B. mit Salz, Limette, etwas Knoblauchöl) taut gleichmäßig auf und ist sofort bereit für leichte Sommerrezepte.

Zubereitung für kalte Gerichte

Für kalte Zubereitungen sorgen reife, aber feste Avocados für saubere Schnitte und klare Texturen. Die Schnittflächen werden unmittelbar mit Zitronen- oder Limettensaft benetzt, um Oxidation zu minimieren; ein milder Spritzer Olivenöl bindet Aromen, während ein feines Salz die Süße betont. Kräuter wie Koriander, Dill oder Basilikum liefern Frische, Chili oder rosa Pfeffer setzen dezente Schärfe. Die Kühlkette bleibt erhalten: Fruchtfleisch erst kurz vor dem Anrichten aus der Schale lösen, damit Struktur und Farbe stabil bleiben.

- Würfeln: gleichmäßige 1-1,5 cm Stücke für Salsas und Reissalate; behutsam mischen, um Bruch zu vermeiden.

- Fächern: dünne Scheiben leicht versetzt auslegen; geeignet als Topping für kalte Suppen oder Carpaccio-Arrangements.

- Stampfen: grobe Creme mit Gabel; mit Limette, Salz und wenig Tahin zu einem kühlen Brotaufstrich binden.

- Marinieren: 5-10 Minuten in Zitrus-Olivenöl-Dressing ziehen lassen; ergänzt durch Gurke, Tomate, Mango oder Radieschen.

| Schnittform | Textur | Einsatz | Dressing-Basis |

|---|---|---|---|

| Würfel | fest | Salsa, Ceviche-Style | Limette + Olivenöl |

| Scheiben | zart | Salat, Sandwich | Zitronensaft + Sesamöl |

| Fächer | buttrig | Carpaccio, Gazpacho | Weißer Balsamico |

| Creme | smooth | Dip, kalte Bowl | Joghurt + Kräuter |

Für ausgewogene Kaltspeisen werden cremige Komponenten mit knackigen Partnern kombiniert: Avocado mit Gurke und Radieschen für Frische, Tomate und rote Zwiebel für Süße und Würze, Zitrusfrüchte für Säure. Nüsse oder Kerne (z. B. Pistazien, Kürbis) liefern Biss, milde Proteine wie Edamame, Mozzarella oder kalt gegarter Lachs runden ab. Das Dressing wird sparsam dosiert und erst kurz vor dem Servieren untergehoben, damit Form und Glanz erhalten bleiben.

Kombinationen mit Sommeraromen

Wenn cremige Avocado auf die leichten Aromen der heißen Jahreszeit trifft, entsteht ein frisches Spannungsfeld aus Säure, Süße, Würze und Textur. Die milde Fülle der Frucht trägt Zitrus und Kräuter ebenso wie Chili-Schärfe und fruchtige Noten. Saftige Komponenten wie Wassermelone, Mango oder Pfirsich liefern Süße und Saftigkeit; Limette, Grapefruit und Sumach setzen helle Säure. Für Crunch sorgen Gurke, Radieschen, geröstete Pistazien oder Sesam. Ein Hauch Olivenöl, Meersalz und ein spritziger Essig (Sherry, Reisessig) runden ab; alternativ mildert Joghurt-Limetten-Dressing Schärfe und hebt die cremige Struktur.

- Avocado + Wassermelone + Feta + Limette: saftig-frisch, salzig-süß, Pfeffer als Kick

- Avocado + Tomate + Pfirsich + Basilikum: sonnig-fruchtig, Balsamico für Tiefe

- Avocado + Gurke + Dill + Joghurt + Zitrone: kühlend, leicht und kräuterig

- Avocado + Mango + Chili + Koriander: tropisch mit sanfter Schärfe und Duft

- Avocado + Erdbeere + Rucola + Pistazie: süß-herb, nussiger Crunch

- Gegrillte Avocado + Mais + Räucherpaprika + Limettenabrieb: rauchig, hell und knackig

- Avocado + Kichererbsen + Sumach + Tahin + Petersilie: zitronig-nussig, cremig auf cremig

| Sommerkomponente | Aromaprofil | Effekt mit Avocado |

|---|---|---|

| Basilikum | grün, süßlich | frischt auf, hebt Duft |

| Limette | hell-sauer | balanciert Fett, macht leicht |

| Mango | tropisch-süß | Kontrast, saftige Süße |

| Gurke | kühl, knackig | Textur, Frische |

| Chili (frisch) | fruchtig-scharf | Spannung, Tiefe |

| Sesam, geröstet | nussig | Röstnoten, Crunch |

| Grapefruit | bittersüß | elegante Bitterkeit, Saftigkeit |

Für ausgewogene Teller bewährt sich das Prinzip 1-2-1: eine cremige Basis (Avocado), ein bis zwei helle Akzente (Zitrus, Kräuter), ein strukturgebender Kontrapunkt (Crunch, Röstaromen). Leichte Proteine wie Garnelen, Lachs oder pflanzliche Optionen wie Edamame und Kichererbsen fügen Substanz hinzu, ohne Frische zu überdecken. Gewürzmischungen wie Za’atar, Furikake oder Aleppo-Pfeffer setzen finale Akzente; ein kurzer Grillkontakt intensiviert Nussnoten und bringt ein feines Rauchprofil, das besonders mit Mais, Tomate und Limette harmoniert.

Leichte Dressings und Dips

Als cremige Basis bringt Avocado natürliche Emulgierkraft in kalte Saucen und spart Zusatzöl, ohne an Mundgefühl einzubüßen. Besonders leicht gelingt die Mischung mit fermentierten Komponenten wie Joghurt, Buttermilch oder Kefir, alternativ mit Pflanzenjoghurt. Bewährt hat sich ein Grundverhältnis von etwa 1 reife Avocado : 120 ml Joghurt/Buttermilch : 2 EL Limetten- oder Zitronensaft : 1 TL Senf; mit kaltem Wasser oder Sprudel auf die gewünschte Gießbarkeit bringen. Für Dips statt Wasser fein geriebene Gurke oder pürierte grüne Erbsen einarbeiten, für Tiefe Tahini, milde Miso oder einen Hauch Kreuzkümmel ergänzen; Kräuter wie Petersilie, Dill, Minze oder Koriander sorgen für Frische.

- Grünes Kräuterdressing: Avocado + Joghurt + Limette + Petersilie + 1 TL Olivenöl – zu Blattsalaten und Zucchini.

- Gurken-Dill-Dip: Avocado + geriebene Gurke + Kefir + Dill + Zitronenzeste – zu kaltem Fisch oder Ofenkartoffeln.

- Miso-Limetten-Vinaigrette: Avocado + Reisessig + helle Miso + Limette + Ingwer – zu Soba und Edamame.

- Tahini-Sesam-Dressing: Avocado + Tahini + Zitronensaft + gerösteter Sesam – zu gegrilltem Gemüse.

- Salsa verde cremig: Avocado + Kapern + Petersilie + Sardellen + Weißweinessig – zu Tomaten und Brot.

| Variante | Säure | Kraut/Gewürz | Textur-Boost | Passt zu |

|---|---|---|---|---|

| Joghurt-Creme | Limette | Petersilie | Sprudelwasser | Blattsalat |

| Buttermilch-leicht | Zitrone | Dill | Gurke | Fisch, Kartoffeln |

| Kefir-frisch | Apfelessig | Minze | Erbsen | Grüne Bowls |

| Tahini-nussig | Zitrone | Kreuzkümmel | Sesam | Gegrilltes |

| Miso-umami | Reisessig | Ingwer | Frühlingszwiebel | Nudelsalate |

Für klare Aromen gilt: Säure strafft die Cremigkeit, Salz erst zum Schluss fein dosieren und mit einem Spritzer Süße (z. B. Ahornsirup) abrunden. Oxidation wird durch ausreichend Zitrussaft, kühle Lagerung und luftdichte Behälter gebremst; die Oberfläche kann zusätzlich mit Folie direkt bedeckt werden. Haltbarkeit im Kühlschrank: Dressings 24-36 Stunden, Dips 12-24 Stunden; das oftmals empfohlene Einlegen des Kerns beeinflusst die Farbe kaum. Für besonders leichte Ergebnisse kurz und kalt mixen, bei Bedarf Eiswürfel mitpürieren; für rustikale Dips gehackte Gurke, Tomate oder Kräuter am Ende nur unterheben. Knoblauch sparsam einsetzen, damit die Frische der Avocado im Sommer im Vordergrund bleibt.

Welche Nährwerte machen Avocado für Sommergerichte geeignet?

Avocado liefert ungesättigte Fettsäuren, Ballaststoffe, Kalium und Vitamin E. Die cremige Textur ersetzt schwere Sahne, sorgt für Sättigung und unterstützt die Aufnahme fettlöslicher Vitamine. Ideal für Salate, Bowls und kalte Suppen.

Woran lässt sich die optimale Reife einer Avocado erkennen?

Reife zeigt sich durch leichtes Nachgeben am Stielansatz und eine intakte Schale. Je nach Sorte dunkelt die Haut nach. Löst sich der Stielzapfen leicht und ist das Fruchtfleisch darunter grün, ist der Zeitpunkt günstig. Reife Früchte kühl lagern.

Welche Kombinationen eignen sich für leichte Sommerrezepte?

Zitrusfrüchte, Tomate, Gurke und Beeren bringen Frische; Kräuter wie Koriander, Minze oder Basilikum setzen Akzente. Chili, Sesam oder Nüsse liefern Crunch. Mit Bohnen, Quinoa oder Fisch entsteht Ausgewogenheit; Joghurt-Limetten-Dressings lockern auf.

Wie lässt sich Avocado nährstoffschonend zubereiten?

Rohverwendung erhält hitzeempfindliche Nährstoffe. Kurz vor dem Servieren schneiden, mit Zitrus vor Oxidation schützen und nur grob zerdrücken, um Struktur zu bewahren. In kalten Suppen, Salsas oder als Cremebasis nutzen; hohe Hitze besser meiden.

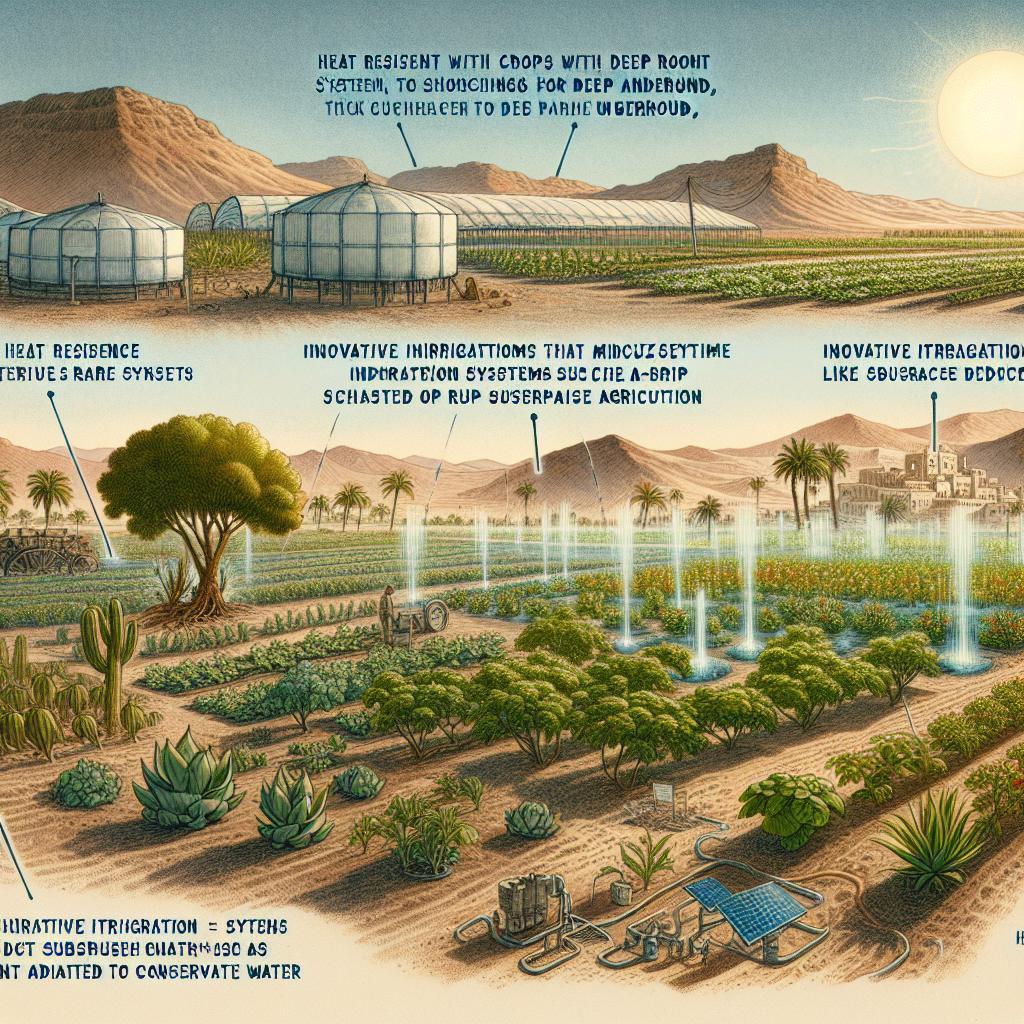

Welche Nachhaltigkeitsaspekte sind zu beachten?

Avocados haben teils hohen Wasserbedarf und lange Transportwege. Herkunft mit sozial-ökologischen Standards, saisonale Verfügbarkeit und Zertifizierungen beachten. Foodwaste durch bedarfsgerechten Einkauf vermeiden; Kerne und Schalen korrekt entsorgen.