Avocados haben sich vom Nischenprodukt zum festen Bestandteil moderner Ernährung und des Sortiments in Gastronomie und Handel entwickelt. Steigende Nachfrage wird durch gesundheitliche Versprechen, vielseitige Einsatzmöglichkeiten und Social-Media-Präsenz befeuert. Gleichzeitig werfen Herkunft, Wasserverbrauch und Preis Fragen nach Nachhaltigkeit auf.

Inhalte

- Nährstoffprofil im Vergleich

- Social Media und Trenddynamik

- Nachhaltigkeit und Anbau

- Kulinarische Nutzungstipps

- Einkauf und Reifegrad-Tipps

Nährstoffprofil im Vergleich

Im direkten Vergleich mit gängigen Obstsorten fällt auf, dass Avocados nicht über ihren Zuckergehalt, sondern über hochwertige Fette, Ballaststoffe und Kalium punkten. Der hohe Anteil an einfach ungesättigten Fettsäuren sowie die geringe natürliche Süße sorgen für eine andere metabolische Antwort als bei klassischem Snack-Obst. Das Ergebnis ist eine Kombination aus cremiger Textur, moderater Energiedichte und einer Nährstoffausstattung, die insbesondere Sättigung und Herz-Kreislauf-Aspekte adressiert.

| Nährstoff (pro 100 g) | Avocado | Banane | Apfel |

|---|---|---|---|

| Energie (kcal) | 160 | 89 | 52 |

| Fett (g) | 15 | 0,3 | 0,2 |

| davon einfach ungesättigt (g) | 10 | 0,1 | 0,0 |

| Kohlenhydrate (g) | 9 | 23 | 14 |

| Zucker (g) | 0,7 | 12 | 10 |

| Ballaststoffe (g) | 7 | 2,6 | 2,4 |

| Kalium (mg) | 485 | 358 | 107 |

Im Alltag positioniert sich die Avocado damit zwischen Obst und klassischen Fettquellen: cremig wie Aufstriche, aber mit Ballaststoffen und deutlich weniger Zucker als süßes Obst. Der Mix aus einfach ungesättigten Fettsäuren, Phytosterolen und Mikronährstoffen (u. a. Kalium) stützt eine ernährungsbewusste Küche, in der Energiequalität wichtiger ist als reine Kalorienzahl.

- Sättigung: Kombination aus Fett und Ballaststoffen verlängert die Magenverweildauer.

- Zuckerprofil: Sehr wenig Fruktose, dadurch niedrige glykämische Last.

- Fettqualität: Hoher Anteil an Ölsäure; günstiges Verhältnis zu gesättigten Fettsäuren.

- Herz-Kreislauf: Phytosterole wie Beta-Sitosterol können das Lipidprofil unterstützen.

- Nährstoffdichte: Kalium und Folat ergänzen die Versorgung über häufig verzehrte Früchte hinaus.

Social Media und Trenddynamik

Avocados profitieren von algorithmischer Sichtbarkeit: satte Grüntöne, cremige Texturen und klare Formen funktionieren in Feeds, Reels und Shorts besonders gut. In der Influencer-Ökonomie verschmelzen Wellness-Ästhetik, schnelle Rezepte und Alltags-Storytelling; dadurch entstehen wiedererkennbare Bildmotive – von Avocado-Toast bis Bowl – die leicht nachgebaut und geteilt werden. Vereinfachte Botschaften wie “gesunde Fette” oder “plant-based” liefern einprägsame Hooks, während virale Audios und Templates die Replikation beschleunigen. So bildet sich ein Kreislauf aus Inspiration, sozialer Bestätigung und Nachahmung, der die Zutat aus Nischen- in Mainstream-Kontexte verschiebt.

Die Trenddynamik verstärkt sich durch niedrige Einstiegshürden (wenige Zutaten, kurze Zubereitungszeit) und hohe Modifizierbarkeit (toppings, Gewürze, Brotsorten). Plattformübergreifende Signalverstärkung – von Rezept-Boards bis Food-Reviews – schafft eine Feedback-Schleife in Handel und Gastronomie: Cafés reagieren mit Signature-Items, Retailer mit Ready-to-Eat-Angeboten, Marken mit Kollaborationen. Parallel dazu formen Hashtag-Ökosysteme die Erzählung zwischen Genuss, Convenience und Ernährungsvorteilen, während Nachhaltigkeits- und Preisdebatten als Gegennarrative auftreten, den Grundtrend jedoch kaum brechen.

- Algorithmische Belohnung: hohe Bildwirkung, einfache Hook-Formulierungen

- Creator-Dynamik: Rezept-Remixes, Challenges, Duette

- Hashtags: #avocadotoast, #healthyfats, #mealprep

- Kurzvideo-Formate: Schritt-für-Schritt, ASMR, POV

- Social Proof: Likes, Saves, Recreates als Nachfrage-Signal

| Plattform | Trigger | Content-Typ | Nachfrage-Effekt |

|---|---|---|---|

| Ästhetik | Carousels, Reels | Saved-Recipes steigen | |

| TikTok | Sound/Trend | 30-60s Hacks | Spontankäufe |

| YouTube | Suche | How-to, Longform | Bestandteil im Wocheneinkauf |

| Planung | Pins, Boards | Meal-Prep-Adoption |

Nachhaltigkeit und Anbau

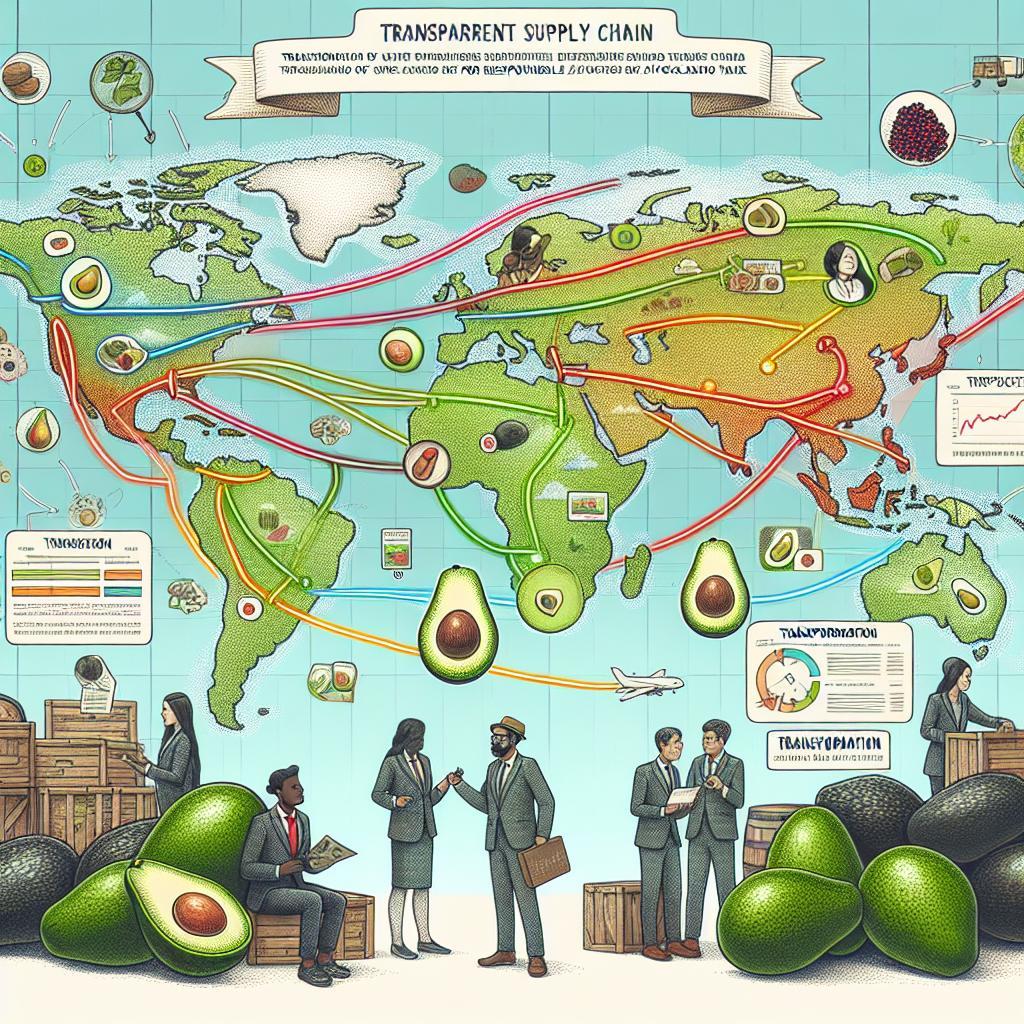

Die wachsende Nachfrage lenkt den Fokus auf ökologische Kennzahlen entlang der Lieferkette. Der Wasserbedarf hängt stark von Klima, Boden und Technik ab; effizienter ist etwa die Tröpfchenbewässerung mit Feuchtesensorik gegenüber flutender Bewässerung. Monokulturen können Bodengesundheit und Biodiversität beeinträchtigen, während Agroforstsysteme (Schattenbäume, Hecken, Blühstreifen) Nützlinge fördern und Erosion mindern. Beim Transport gilt gekühlte Seefracht als emissionsärmer als Luftfracht; letzteres wird punktuell für eilige Lieferketten genutzt. Zertifizierungen wie Bio und Rainforest Alliance adressieren Mindeststandards zu Umwelt- und Sozialkriterien, ersetzen jedoch nicht die Prüfung konkreter Praktiken vor Ort.

Nachhaltiger Anbau baut auf präzises Wasser- und Nährstoffmanagement, standortangepasste Sorten (z. B. Hass, Fuerte), integrierten Pflanzenschutz und humusaufbauende Maßnahmen. In einigen Regionen Europas (etwa Andalusien und Algarve) wird der Anbau durch effizientere Bewässerung und regenerative Methoden professionalisiert; international gewinnen Kooperativen, Rückverfolgbarkeit und energiearme Reifeketten an Bedeutung. Soziale Aspekte wie faire Löhne, Arbeitssicherheit und Zugang zu Wasser werden zunehmend in Lieferverträgen verankert, wodurch planetare und menschliche Belastungsgrenzen besser berücksichtigt werden.

- Tröpfchenbewässerung + Sensorik: geringere Verluste, zielgenaue Nährstoffgabe

- Agroforst und Hecken: mehr Schatten, CO₂-Bindung, Lebensräume für Nützlinge

- Bodenpflege: Mulch, Kompost, Zwischenfrüchte für Humusaufbau und Wasserhaltevermögen

- Integrierter Pflanzenschutz (IPM): Monitoring, biologische Gegenspieler, weniger Pestizide

- Seefracht und Reifezentren: niedrigere Emissionen als Luftfracht, geringere Verluste

- Zertifizierungen und Rückverfolgbarkeit: Mindeststandards und Transparenz in der Kette

| Maßnahme | Öko-Effekt | Praxisbeispiel |

|---|---|---|

| Präzisionsbewässerung | weniger Wasserverbrauch | Sensor-gesteuerte Tropfleitungen |

| Agroforst | CO₂-Bindung, Biodiversität | Avocado + Schattenbäume |

| IPM | reduzierte Pestizidlast | Nützlingsstreifen, Fallen |

| Seefracht | geringere Emissionen | Reifezentren nahe Häfen |

| Humusaufbau | bessere Bodenstruktur | Mulch, Kompost, Cover Crops |

Kulinarische Nutzungstipps

Reifegrad gezielt nutzen: festes Fruchtfleisch für Würfel in Bowls und Salsas, weich-cremig für Aufstriche, Dips und Desserts. Oxidation mit Zitronen- oder Limettensaft bremsen, Kräuteröl schützt zusätzlich. Kurz grillen oder in der Pfanne anrösten bringt Röstaromen und Struktur; für Sushi- oder Sandwich-Scheiben dünn fächern. Mit Säure (Zitrus, Joghurt), Schärfe (Chili, Wasabi) und Crunch (Nüsse, Samen, knusprige Toppings) ausbalancieren.

- Avocado-Tatar mit Gurke, Sesam, Sojasauce und Yuzu

- Cremiger Avo-Dip mit griechischem Joghurt, Koriander und Limette

- Pasta-Pesto aus Avocado, Basilikum, Zitronenabrieb und Pistazien

- Frische Salsa mit Mango, Chili, roter Zwiebel und Limette

- Geröstete Halbringe auf Vollkorn-Toast mit Tomate und Dukkah

- Grain Bowl mit Quinoa, Edamame, Radieschen und Tahini-Zitronen-Dressing

- Suppe-Topping als gewürfelte Einlage mit Kresse und Kürbiskernen

- Süß: Kakao-Avocado-Mousse mit Espresso und Meersalz

Textur steuern: mit Olivenöl wird samtig, mit Joghurt luftiger, mit Aquafaba aufschlagbar. Würzen vor dem Zerdrücken für gleichmäßige Verteilung. Für Sushi und Salate kalt verarbeiten, für warme Gerichte nur kurz erhitzen, damit die Fette nicht bitter werden. Salz erst zum Schluss fein dosieren; knusprige Elemente steigern die Wahrnehmung von Frische.

| Einsatz | Partner | Effekt |

|---|---|---|

| Bowls | Zitrone, Sesam, Nori | Frische, Umami, Crunch |

| Toast | Tomate, Dukkah, Olivenöl | Saftigkeit, Würze, Textur |

| Pasta | Basilikum, Pistazie, Zeste | Krautige Frische, Nussigkeit |

| Salsa | Mango, Chili, Limette | Süß-sauer, Schärfe, Balance |

| Dessert | Kakao, Espresso, Salz | Schmelz, Tiefe, Kontrast |

Einkauf und Reifegrad-Tipps

Beim Einkauf liefern sensorische Hinweise die zuverlässigsten Signale: Eine reife Avocado gibt bei leichtem Druck an der Fruchtbasis minimal nach, verströmt jedoch keinen gärigen Geruch. Sortenunterschiede sind zu beachten: Hass dunkelt beim Reifen sichtbar nach, Fuerte bleibt eher grün und zeigt Reife über die Elastizität. Ein intakter Stielansatz schützt vor Oxidation; fällt er leicht ab und zeigt darunter hellgrünes Fruchtfleisch, ist ein optimaler Reifegrad wahrscheinlich. Für gleichmäßige Qualität empfiehlt sich Ware ohne Druckstellen, mit trockener, sauberer Schale und kompakterem Gewicht, was oft auf höheren Fettgehalt und vollere Textur schließen lässt.

Reifung lässt sich steuern: Für schnelleres Nachreifen eignen sich Zimmertemperatur und die Nähe zu ethylenreichen Früchten wie Äpfeln oder Bananen; zur Verlangsamung bewährt sich Kühlschranklagerung erst ab Essreife. Bereits angeschnittene Früchte bleiben länger frisch, wenn Schnittflächen mit Zitrussaft benetzt und luftdicht abgedeckt werden; alternativ reduziert eine halbe Zwiebel im Behälter Oxidation. Schwarze Fasern oder großflächige, weiche Stellen sind Zeichen für Überreife; punktuelle Bräunung kann entfernt werden, solange Geruch und Geschmack neutral bis nussig bleiben.

- Stielansatz: Fest sitzend oder darunter hellgrün = geeignet; dunkelbraun = überreif.

- Schale: Matt, ohne Risse und großflächige Dellen; bei Hass reift die Farbe von grün zu dunkel.

- Haptik: Elastisch, nicht schwammig; sehr hart = nachreifen lassen.

- Gewicht: Für die Größe relativ schwer = hoher Fettanteil, cremige Textur.

- Herkunft & Reife: Saisonaler Ursprung kann die Aromenintensität und Preisstabilität beeinflussen.

| Reifegrad | Farbe/Schale | Drucktest | Verwendung |

|---|---|---|---|

| Unreif | Grün, fest | Hart, kein Nachgeben | Nachreifen bei Raumtemp. |

| Essreif | Dunkelgrün bis bräunlich | Leichtes Nachgeben | Toast, Salat, Guacamole |

| Überreif | Sehr dunkel, fleckig | Weich, schwammig | Smoothie, Dressing |

Welche Nährstoffe machen Avocados so attraktiv?

Avocados liefern einfach ungesättigte Fettsäuren, Ballaststoffe, Kalium sowie Vitamine E, K und B-Folate. Diese Nährstoffdichte unterstützt Herz-Kreislauf-Faktoren, fördert Sättigung und passt in pflanzenbetonte, kohlenhydratarme Ernährungskonzepte.

Welche Rolle spielen Avocados in aktuellen Ernährungsformen?

Viele Trends setzen auf Avocados: vegan, vegetarisch, flexitarisch, keto und low carb. Die Frucht dient als Butterersatz, Basis für Aufstriche und Smoothies oder als cremige Komponente in Bowls, ohne den Blutzucker stark zu belasten.

Wie beeinflussen soziale Medien die Popularität der Avocado?

Social-Media-Ästhetik und Influencer-Rezepte steigern die Sichtbarkeit von Avocados. Fotogene Gerichte wie Avocado-Toast verbreiten sich viral, senken Hemmschwellen beim Einsatz und verankern die Frucht als Symbol moderner, bewusster Ernährung.

Welche ökologischen Aspekte sind bei Avocados relevant?

Der Boom wirft Nachhaltigkeitsfragen auf: hoher Wasserbedarf, mögliche Entwaldung in Anbaugebieten und lange Transportwege. Zertifizierungen, agroforstliche Systeme, Herkunftstransparenz und effiziente Bewässerung können die Bilanz verbessern.

Wie vielseitig lässt sich die Avocado in der Küche einsetzen?

In der Küche punktet Avocado durch Vielseitigkeit: als Aufstrich, im Salat, in Sushi, Bowls und Desserts oder als Fettquelle beim Backen. Oxidation lässt sich mit Zitrus und luftdichtem Abschluss bremsen; reife Früchte eignen sich besonders.