Steigende Temperaturen und häufigere Dürreperioden zwingen die Landwirtschaft zu belastbaren Anpassungsstrategien. Im Fokus stehen hitze- und trockenheitstolerante Sorten, effizientes Wassermanagement, bodenschonende Verfahren und Agroforstsysteme. Ergänzend gewinnen digitale Überwachung, Diversifizierung und politische Rahmenbedingungen an Bedeutung.

Inhalte

- Klimaresiliente Sortenwahl

- Mulchen, Bodenleben, Humus

- Präzise Tropfbewässerung

- Agroforst für Mikroklimata

- Frühwarnsysteme und Planung

Klimaresiliente Sortenwahl

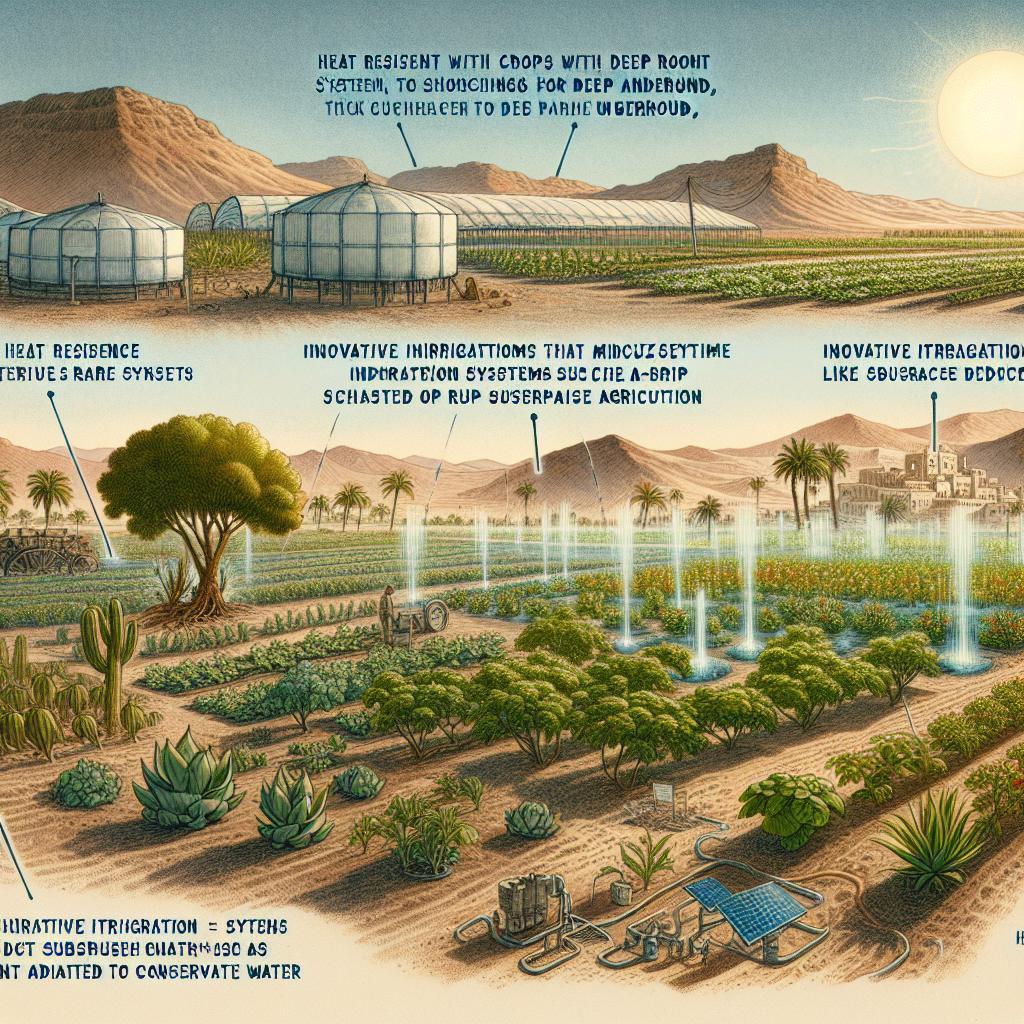

Zielgerichtete Auswahl stresstoleranter Genotypen mindert Ertragsrisiken bei Hitze und Wasserdefizit. Im Fokus stehen physiologische und agronomische Merkmale, die Wasser effizienter erschließen, die sensitiven Phasen Blüte und Kornfüllung schützen und Hitzespitzen umgehen. Besonders relevant sind hitzestabiler Pollen, wurzelarchitektonische Plastizität und frühere oder gestaffelte Reife als Heat-Escape-Strategie. Ergänzend gewinnen Resistenzpakete gegen wärmebegünstigte Krankheiten sowie qualitative Stabilität unter variablen Jahresverläufen an Bedeutung.

- Tiefe, verzweigte Wurzeln – höhere Wasseraufnahme aus tieferen Bodenschichten

- Stay-green – längere Assimilation und spätere Blattalterung unter Trockenstress

- Thermotolerante Blüte – stabile Befruchtung bei Hitzewellen

- Früh- und Mehrreifegruppen – Risiken über Reifezeitpunkte streuen

- Effiziente Stomata-Regulation – geringere Transpiration bei hoher Strahlung

- C4-Arten bzw. hitzerobuste C3-Genotypen – bessere Hitze- und Wassernutzungseffizienz

- Wärmeangepasste Resistenzen – z. B. gegen Fusarium, Ascochyta, Rostdruck

Resilienz entsteht durch Diversifizierung von Sorten, Arten und Nutzungstypen, abgestimmt auf Standort, Bodenspeicherfähigkeit und Wärmesummen. Entscheidend sind mehrjährige, standortspezifische Daten inklusive G×E-Analysen, Prüfung der Keimkraft bei hohen Bodentemperaturen, Eignung für Mulch- und Direktsaat, sowie Standfestigkeit für flexible Erntetermine. Regionale Saatgutvermehrung, verlässliche Lieferketten und Qualitätskriterien (TKG, Tausendkornmasse; Triebkraft) erhöhen die Planungssicherheit in trockenen Jahren.

| Kultur | Resilienz-Merkmal | Geeignet für | Hinweis |

|---|---|---|---|

| Durum (frühreif) | Heat-Escape, kurze Vegetationsdauer | Heiße, kurze Sommer | Stabile Proteinwerte |

| Sorghum (körnig) | C4, tiefe Wurzeln, Stay-green | Aride Standorte | Hohe Hitzeverträglichkeit |

| Perlhirse | C4, geringer Wasserbedarf | Leichte, sandige Böden | Schnelle Jugendentwicklung |

| Kichererbse | Trockenheitstolerant, Krankheitsschutz | Frühjahrs-/Herbstaussaat | Ascochyta-tolerante Linien wählen |

| Dinkel (langstrohig) | Stresspuffer, robuste Halme | Humusarme Lagen | Moderate Hitzetoleranz |

| Süßlupine (weiß) | N-Fixierung, tiefe Durchwurzelung | Trockene Fruchtfolgen | Verbesserte Bodenstruktur |

Mulchen, Bodenleben, Humus

Organische Abdeckungen senken Extremtemperaturen an der Bodenoberfläche, reduzieren Verdunstung und puffern Schlagregen. In hitze- und trockengeprägten Jahren stabilisiert die Kombination aus Schnittresten, Zwischenfrüchten und kompostierten Materialien das Mikroklima im Wurzelraum, fördert Infiltration und mindert Unkrautdruck. Entscheidend ist die Anpassung von Material, Schichtdicke und Zeitpunkt an Kultur, Bodentextur und Schädlingsdruck.

- Schichtdicken von 3-8 cm bei feineren Materialien; gröbere Mulche höher, aber nicht direkt am Stängel.

- Gemischte Partikelgrößen für bessere Luft- und Wasserführung.

- Lebende Mulchdecken aus trockenheitstoleranten Begleitpflanzen in weiten Reihen; rechtzeitig stutzen.

- Stickstoffausgleich bei hohem C/N‑Verhältnis (z. B. Strohmulch) über legume Komponenten oder Kompost.

- Auf erwärmten Frühjahrsböden aufbringen; sonst Keimverzögerung.

- Regionale Reststoffe nutzen; Transportwege und Kontaminationen vermeiden.

- Kontinuierliche Bodenbedeckung außerhalb der Erntefenster statt kurzfristiger dicker Lagen.

| Material | Temperatur | Wasser | Hinweis |

|---|---|---|---|

| Stroh | Oberfläche kühler | Verdunstung geringer | N‑Bindung möglich |

| Grünschnitt | schnelle Abkühlung | kurzfristige Feuchte | rasch verrottend |

| Holzhäcksel | lang anhaltender Effekt | gute Abdeckung | eher Dauerkulturen |

| Kompost | moderate Pufferung | Wasserspeicher | Nährstoffeintrag |

| Steinmulch | Tag/Nacht‑Ausgleich | keine Biomasse | Erwärmung im Frühling |

Bodenorganismen setzen diese Deckschichten in stabile Humusformen um und bauen krümelige Aggregate, die bei Starkregen nicht verschlämmen und in Trockenphasen Wasser länger halten. Praktiken wie reduzierte Bodenbearbeitung, vielfältige Wurzelarchitekturen, regelmäßige Kompostgaben und angepasstes Weidemanagement fördern Pilznetzwerke und mikrobielle Vielfalt. Dadurch steigen Aggregatstabilität, Porenverteilung und Kationenaustauschkapazität; das Feldkapazitätsniveau verschiebt sich nach oben. Ergänzend kann Pflanzenkohle als Träger für Nährstoffe und Mikroben dienen, sofern sie mit Nährstoffen und Feuchte vorgeladen wird. Monitoring über einfache Infiltrationstests, Bodenatmung und Penetrometerwerte ermöglicht die Steuerung, während Ausgleichsdüngung und Hygiene das Risiko von Nährstoffblockaden und Schaderregervermehrung begrenzen.

Präzise Tropfbewässerung

Die punktgenaue Abgabe kleiner Wassermengen direkt in die Wurzelzone minimiert Verdunstungsverluste und stabilisiert die Transpiration auch während Hitzespitzen. Mit druckkompensierten Tropfern (1-2 l/h), Unterflurverlegung (10-20 cm) und pulsierender Steuerung werden Wasser- und Nährstoffflüsse fein dosiert; zugleich ermöglicht Fertigation eine bedarfsgerechte Nährstoffgabe bei geringer Salzakkumulation. In Kombination mit Bodenfeuchte-, Leitfähigkeits- und Bodentemperatursensoren sowie ET-basierten Modellen lässt sich die Gabe präzise auf Bodenart, Entwicklungsstadium und Mikroklima ausrichten; die Verteilungsgleichmäßigkeit (DU) bleibt hoch, auch auf geneigten oder heterogenen Flächen.

- Steuerung: ET-Modelle + Schwellenwerte (θv/Matric-Potential) für bedarfsgerechte Starts/Stopps

- Hydraulik: Druckkompensation (0,8-1,2 bar), Luft-/Vakuumventile, kurze Lateralen für gleichmäßige Abgabe

- Verlegung: Unterflur bei Dauerkulturen; oberirdisch mit Mulch für saisonale Kulturen

- Betriebsstrategie: Nacht- und Pulsbewässerung zur Reduktion der Verdunstung und tiefer Sickerung

- Nährstoffe: Stufenweise Fertigation (N/K/Ca) synchron zum Wachstum, Monitoring der EC im Ablauf

- Wasserqualität: Filtration + pH-Korrektur zur Vermeidung von Ausfällungen und Biofouling

Planung und Betrieb fokussieren auf hydraulische Stabilität und Hygiene. Sektoren werden nach Bodentextur, Kultur, Zeilenabstand und Exposition gegliedert; Filterketten (Hydrozyklon + Scheiben/Sand) schützen vor Verstopfung. Regelmäßige Spülzyklen, angepasste pH-Konditionierung und saisonale Chlorung verhindern Leistungsabfälle; die Wirksamkeit wird über WUE (Water Use Efficiency), DU, Leaching Fraction und Blattwasserpotential kontrolliert. Die Kombination mit organischer Mulchabdeckung, teilweiser Beschattung und Zwischenspeichern (Zisternen, Teiche, aufbereitetes Wasser) reduziert Spitzenlasten und erhöht die Resilienz gegenüber Dürreperioden.

- Dimensionierung: Tropferabstand 20-40 cm (Gemüse), 30-60 cm (Obst/Wein); Linienabstand nach Wurzeltiefe

- Mikro-Zonen: Separates Takt-Management für Jungpflanzen, sandige Bereiche und Hanglagen

- Salzmanagement: Periodische Spülgaben, EC-Grenzwerte je Kultur, Drainage prüfen

- Monitoring: Telemetrie, Alarme für Druck/Flow-Abweichungen, Vergleich Soll-Ist-Menge

- Redundanz: Notstrom/USV für Ventile und Steuerung während Hitzeereignissen

| Anwendung | Empfehlung | Nutzen |

|---|---|---|

| Gemüse im Freiland | 20-30 cm Tropfer, 1 l/h, Mulch | Hohe WUE, saubere Erntezonen |

| Obstbau | 2 Linien/reihe, 1,6-2 l/h, SDI | Tiefe Wurzelversorgung, weniger Krankheiten |

| Weinbau | Pulsbewässerung, EC-Tracking | Aromaausprägung, kontrolliertes Stressmanagement |

| Feldkulturen | Unterflur 10-20 cm, weite Linien | Geringe Verdunstung, skalierbar |

| Gewächshaus | Sensor-Loop, geschlossene Nährlösung | Sehr hohe Ressourceneffizienz |

Agroforst für Mikroklimata

Baum- und Strauchstreifen regulieren Strahlung, Wind und Luftfeuchte und schaffen so ein gepuffertes Kleinklima auf Acker, Wiese und Weinberg. Kronen spenden gefiltertes Licht, reduzieren Hitzespitzen und bremsen austrocknende Winde; Wurzelsysteme stabilisieren die Bodenstruktur, fördern Infiltration und halten Feuchtigkeit im Profil. Laubfall und Schnittgut bilden eine dauerhafte Mulchschicht, die den Boden vor Verdunstung schützt und das Bodenleben füttert. Entscheidend sind Geometrie und Ausrichtung: Nord-Süd-Orientierung verteilt Licht gleichmäßiger, Ost-West-Bepflanzung verschattet Reihen in kritischen Nachmittagsstunden; durchlässige Windschutzstreifen mindern Turbulenzen, ohne Kaltluftabfluss zu blockieren. So entstehen robustere Mikroklimata mit ausgeglicheneren Bodentemperaturen, geringerer Verdunstung und stabileren Wachstumsbedingungen.

| Element | Funktion | Nutzen bei Hitze/Trockenheit |

|---|---|---|

| Baumreihe | Schatten, Windbremse | Weniger Verdunstung |

| Strauchgürtel | Luftfilter, Puffer | Kühlere Bodenluft |

| Bodenbedecker | Mulch, Wurzelteppich | Stabile Bodenfeuchte |

| Tiefwurzler (Leguminosen) | Wasserzugang, N-Fixierung | Resiliente Nachkulturen |

| Agroforst-Streifen | Durchmischung der Kulturen | Risikostreuung |

| Benjes-/Totholzhecke | Habitat, Feuchtefang | Mikrohabitate |

Planung und Pflege bestimmen die Wirksamkeit des Mikroklimamanagements. Bewährte Bausteine umfassen ein standortspezifisches Artenportfolio, eine gestaffelte Struktur und das Zusammenwirken von Wasser-, Boden- und Windmanagement sowie ein einfaches Monitoring zur laufenden Feinsteuerung.

- Schichtung: Überständige Bäume, mehrjährige Sträucher, krautige Schicht und lebende Bodenbedeckung für kontinuierliche Beschattung und Bodenschutz.

- Artenwahl: Trockenheitsangepasste, tiefwurzelnde Arten und Leguminosen; Mischung unterschiedlicher Phänologien zur Risikostreuung.

- Streifenlayout: Poröse Windschutzstreifen mit abgestufter Höhe; Ausrichtung nach Zielkultur und Hanglage, um Kaltluftabfluss zu erhalten.

- Bodenpflege: Dauerhafte Mulchdecke, reduzierte Bodenbearbeitung, punktuelle Kompostgabe zur Erhöhung der Wasserhaltefähigkeit.

- Wasserlenkung: Flache Gräben/Swales, Baumgruben mit Mulch, Mikroterrassierung zur Infiltration und zur Vermeidung von Oberflächenabfluss.

- Silvopastorale Elemente: Schattenbäume auf Weiden, Futtergehölze und rotierende Beweidung zur Grasnarbenstabilisierung.

- Monitoring: Einfache Bodenfeuchte- und Temperaturlogger, Kronen- und Blattflächenindex, um Schnitt, Nachpflanzung und Bewässerungsimpulse bedarfsgerecht zu steuern.

Frühwarnsysteme und Planung

Frühindikatoren für Hitze- und Dürrestress entstehen durch das Zusammenspiel von Wetter- und Klimamodellen, Fernerkundung und Bodenfeuchte-Sensorik. Durch die Verknüpfung von Kurzfrist- und saisonalen Vorhersagen mit kulturartspezifischen Schwellenwerten (z. B. Blatt-Temperatur, Vapour Pressure Deficit, SPEI) lassen sich belastbare Handlungssignale generieren. Entscheidend ist die Übersetzung dieser Signale in betriebliche Routinen: automatische Bewässerungsempfehlungen, Priorisierung von Schlägen, sowie adaptive Arbeitspläne in Farm-Management-Systemen. Datenqualität wird über Plausibilitätsprüfungen, Ensemble-Unsicherheiten und standortspezifische Kalibrierung gesichert.

- Bodenfeuchte-Sensorik: Tiefenprofile zur Abschätzung des nutzbaren Wasserreservoirs.

- Fernerkundung: Canopy-Temperatur, NDVI/NDMI für räumliche Stresserdekennung.

- Wetter-/Klimamodelle: Nowcasting bis Saisonausblick zur Vorlaufzeit-Planung.

- Risikokennzahlen: Hitze-Stressindex, Trockenheitsindex, Ertragsrisiko-Scores.

- Alarmierung: Schwellenwertbasierte Push-/SMS-Alerts mit Maßnahmenvorschlägen.

Planung wird durch dynamische Anbaukalender, Wasserbudgetierung und Szenario-Planung operationalisiert: Sortenwahl nach Wärmesumme, Verschiebung von Saat- und Ernteterminen, Vorab-Allokation von Wasserrechten und Pufferkapazitäten. Kontingenzpläne definieren Bewässerungsfenster, Prioritäten für Kulturen mit höchster Grenzertragswirkung, sowie Logistik für Notfallmaßnahmen (Mulch, Schattierung, antistressbasierte Blattdüngung). Governance-Aspekte umfassen Datenteilung in Erzeugergemeinschaften, abgestimmte Entnahmepläne und parametrisierte Versicherungs-Trigger.

| Warnstufe | Kernmaßnahme | Zeitfenster |

|---|---|---|

| Grün | Monitoring, Kalibrierung der Sensoren | laufend |

| Gelb | Bewässerungsfenster reservieren, Mulch bereitstellen | 3-7 Tage |

| Orange | Priorisierte Bewässerung, Arbeitsschichten anpassen | 24-72 Stunden |

| Rot | Hitzeprotokoll: Schattierung, Blattkühlung, Ernteverschiebung | sofort |

Welche Kulturpflanzen eignen sich für Hitze- und Trockenstress?

Trockenresistente Sorten wie Hirse, Sorghum, Kichererbse, Linsen und bestimmte Gersten- oder Maiszüchtungen zeigen stabile Erträge bei Wasserstress. Tiefe Wurzelsysteme, kurze Vegetationsdauer und hitzetolerante Genetik reduzieren Ertragsrisiken.

Wie verbessern Bodenmanagement und Humusaufbau die Resilienz?

Mulchen, reduzierte Bodenbearbeitung und Zwischenfrüchte erhöhen Wasserhaltevermögen und Wurzelraum. Organische Dünger, Kompost und kalkarme Bewirtschaftung fördern Aggregatstabilität, verringern Erosion und puffern Temperaturschwankungen.

Welche Bewässerungsstrategien erhöhen die Wassereffizienz?

Tröpfchen- und Unterflurbewässerung minimieren Verluste durch Verdunstung. Zeitgesteuerte Bewässerung nach Bodenfeuchte, Nachtapplikation und zonierte Systeme priorisieren Kulturstadien, sparen Energie und stabilisieren Erträge bei knappen Ressourcen.

Welche Rolle spielen Agroforstsysteme und Beschattung?

Agroforstsysteme kombinieren Bäume mit Feldkulturen, reduzieren Hitzelast und Wind, spenden Schatten und steigern Infiltration. Tiefwurzelnde Arten erschließen Wasser, erhöhen Bodenleben und liefern zusätzliche Produkte wie Holz, Futter oder Obst.

Wie unterstützen Daten, Sensorik und Beratung die Anpassung?

Fernerkundung, Bodensensoren und Wettermodelle liefern Frühwarnungen zu Hitzewellen und Trockenperioden. Präzise Entscheidungen zu Saatterminen, Sortenwahl und Bewässerung reduzieren Verluste, verbessern Planung und unterstützen Risikomanagement.