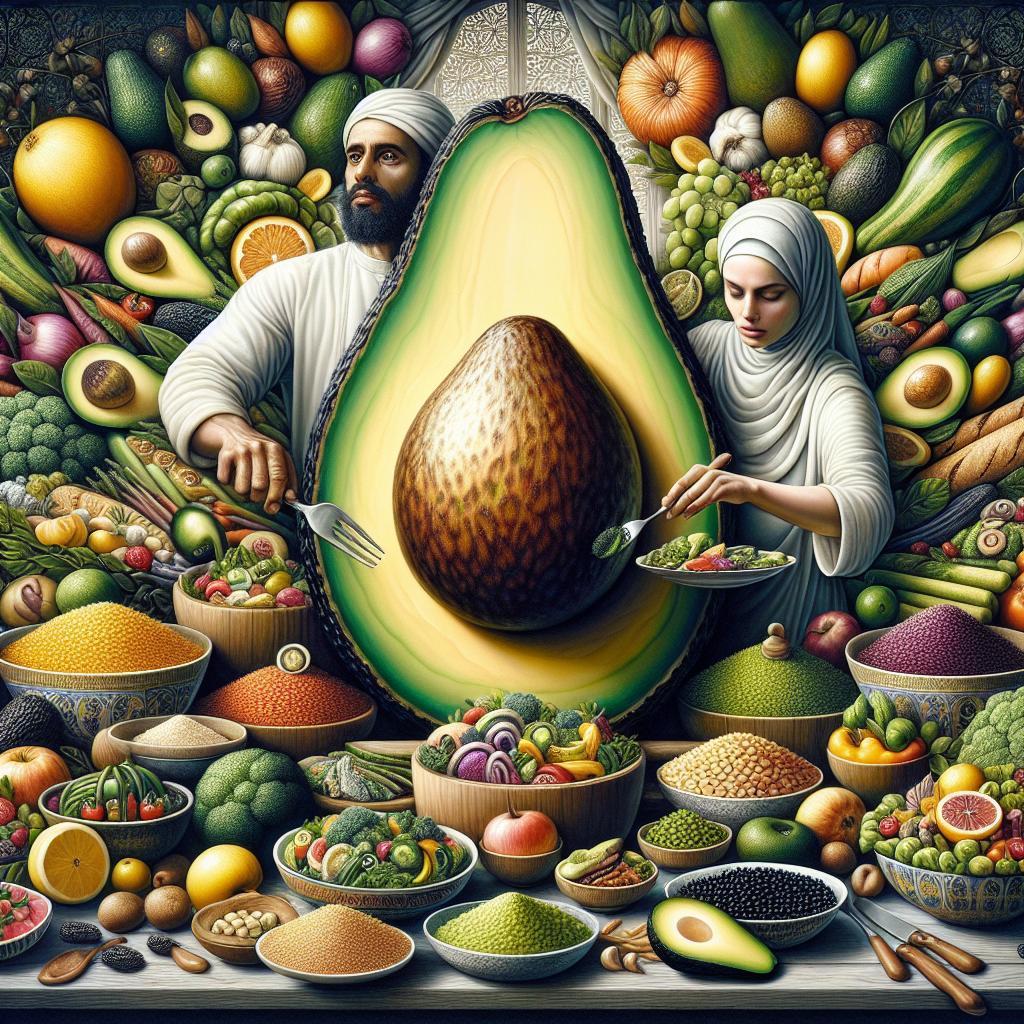

Pflanzenbasierte Ernährung gewinnt als Ansatz für Gesundheit und Nachhaltigkeit an Bedeutung. In diesem Kontext rückt die Avocado in den Fokus: reich an einfach ungesättigten Fettsäuren, Ballaststoffen und Mikronährstoffen, zugleich jedoch mit Fragen zu Anbau, Wasserverbrauch und Transport verbunden. Der Beitrag beleuchtet Nutzen, Grenzen und Alternativen.

Inhalte

- Grundlagen pflanzlicher Kost

- Avocado im Nährstoffprofil

- Nachhaltigkeit und Herkunft

- Portionsgrößen und Frequenz

- Kombinationen mit Avocado

Grundlagen pflanzlicher Kost

Eine pflanzenbasierte Ernährungsweise beruht auf vielfältigen, möglichst unverarbeiteten Lebensmitteln, die eine hohe Nährstoffdichte mitbringen. Zentrale Bausteine sind Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Gemüse, Obst, Nüsse und Samen sowie moderate Mengen hochwertiger Pflanzenöle. In Kombination liefern sie komplementäre Proteine, reichlich Ballaststoffe und ein Spektrum an sekundären Pflanzenstoffen. Die Fettqualität spielt eine wesentliche Rolle: ungesättigte Fettsäuren aus Nüssen, Samen, Olivenöl oder Avocado unterstützen ein günstiges Lipidprofil, während der überwiegende Verzicht auf stark verarbeitete Produkte die Zufuhr von Salz, Zucker und Transfetten begrenzt.

Für eine umfassende Mikronährstoffversorgung sind insbesondere Eisen, Zink, Jod, Calcium, Vitamin D, Vitamin B12 und Omega‑3‑Fettsäuren im Blick. Innerhalb dieses Musters kann Avocado als Quelle für einfach ungesättigte Fettsäuren, Kalium, Folat und Ballaststoffe dienen und darüber hinaus die Aufnahme fettlöslicher Carotinoide aus Gemüse verbessern. Aufgrund der Energiedichte empfiehlt sich die Einbettung in gemüsereiche Mahlzeiten; in Kombination mit Hülsenfrüchten und Vollkorn entsteht ein ausgewogenes, langfristig tragfähiges Ernährungsmuster.

- Vollkorn: Hafer, Hirse, Dinkel, Naturreis

- Hülsenfrüchte: Linsen, Bohnen, Kichererbsen, Soja

- Gemüse & Obst: farbvielfältig und saisonal

- Nüsse & Samen: Walnuss, Leinsamen, Sesam

- Pflanzliche Fette: Olivenöl, Rapsöl, Avocado

- Fermentiertes: Sauerkraut, Tempeh

| Nährstoff | Pflanzliche Schlüsselquellen | Kurznotiz |

|---|---|---|

| Protein | Linsen + Vollkorn | Ergänzende Aminosäuren |

| Eisen (non‑häm) | Bohnen, Kürbiskerne, Spinat | Vitamin‑C‑Quelle erhöht Verfügbarkeit |

| Calcium | Angereicherte Pflanzendrinks, Tahin, Grünkohl | Auf Anreicherung achten |

| Omega‑3 (ALA) | Leinsamen, Chiasamen, Walnüsse | Regelmäßige kleine Mengen |

| Vitamin B12 | Angereicherte Lebensmittel, Supplement | Essenziell bei rein pflanzlicher Kost |

| Carotinoide | Karotte, Spinat, Tomate | Avocado/Öl fördert Aufnahme |

Avocado im Nährstoffprofil

Reich an einfach ungesättigten Fettsäuren (v. a. Ölsäure) und Ballaststoffen, liefert die Frucht eine ungewöhnliche Kombination aus cremiger Energiedichte und pflanzlicher Mikronährstofffülle. Die Zuckerlast bleibt gering, während Kalium, Folat, Vitamin E sowie sekundäre Pflanzenstoffe wie Lutein/Zeaxanthin und Phytosterole präsent sind. In pflanzenbasierten Gerichten fungiert die grüne Beere als natürlicher Fettträger, der die Aufnahme fettlöslicher Verbindungen aus Gemüse unterstützt und gleichzeitig Textur sowie Sättigungseindruck beeinflusst.

| Nährstoff | Menge/100 g | Rolle |

|---|---|---|

| Energie | 160 kcal | Kompakte Energie aus pflanzlicher Matrix |

| Fett gesamt | 15 g | Träger für Aromastoffe |

| davon einfach ungesättigt | ≈10 g | Ölsäuredominanz |

| Kohlenhydrate | 8,5 g | Geringe Zuckerfraktion |

| Ballaststoffe | 6,7 g | Fermentierbare Substrate |

| Protein | 2 g | Ergänzt pflanzliche Vielfalt |

| Kalium | ≈485 mg | Elektrolytgleichgewicht |

| Folat | ≈81 µg | Zell- und Gewebestoffwechsel |

| Vitamin E | ≈2,1 mg | Lipidantioxidans |

| Vitamin K | ≈21 µg | Knochen- und Gerinnungssystem |

| Kupfer | ≈0,19 mg | Enzymatische Prozesse |

| Lutein/Zeaxanthin | + | Carotinoid-Spektrum |

| Phytosterole | + | Lipidinteraktion |

- Synergie mit Carotinoiden: Kombination mit Tomaten, Karotten oder Blattgemüse kann die Verfügbarkeit fettlöslicher Pigmente erhöhen.

- Textur als Fettträger: Cremige Matrix bindet Aromen in Bowls, Salaten und Aufstrichen ohne zusätzliche raffinierte Öle.

- Portionslogik: Eine halbe Frucht (≈100-120 g) liefert Fette plus Ballaststoffe und kann Nüsse, Samen oder Öle im Tagesprofil ergänzen oder teilweise ersetzen.

- Verarbeitungsfreundlich: Rohzubereitung bewahrt hitzesensible Mikronährstoffe; braunfärbende Oxidation lässt sich durch Säurezugabe verlangsamen.

Im Vergleich zu ölreichen Pflanzeneinzelzutaten vereint die Frucht Fette, Ballaststoffe und Mikronährstoffe in einem Lebensmittel und positioniert sich damit zwischen Olivenöl (reines Fett) und Nüssen/Samen (höherer Proteingehalt, andere Fettsäureprofile). Diese Nährstoffarchitektur unterstützt eine vielseitige, pflanzenbasierte Tellerplanung: als Quelle einfach ungesättigter Fettsäuren, als Ballaststofflieferant und als Trägermedium für fettlösliche Pflanzenstoffe – besonders in Kombinationen, die farb- und carotinoidreiche Gemüse einbinden.

Nachhaltigkeit und Herkunft

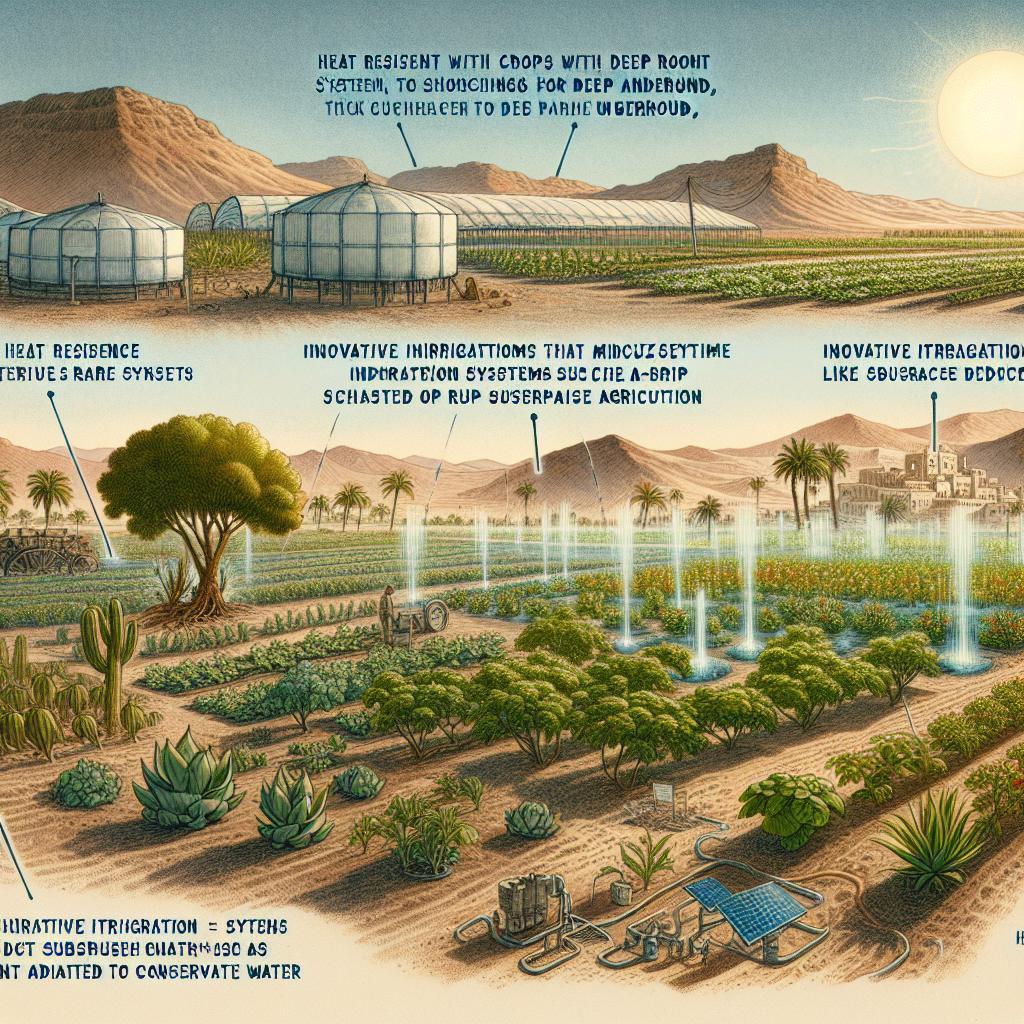

Die Umweltbilanz von Avocados variiert stark nach Anbauort, Bewässerung und Logistik. Regionen mit ausgeprägtem Wasserstress benötigen oft intensive Bewässerung, während regenbasierte Systeme den Druck auf lokale Wasserressourcen mindern. Landnutzungswandel und niedrige Biodiversitätsstandards verschlechtern die Bilanz, wohingegen Agroforst und Mischkulturen Böden schützen und Lebensräume erhalten. Entlang der Lieferkette gilt: Seefracht ist im Regelfall deutlich klimafreundlicher als Lufttransport; kürzere Wege und saisonale Verfügbarkeit reduzieren zusätzliche Emissionen und Verluste.

| Herkunft | Wasserlage | Transport | Saison (EU) | Hinweis |

|---|---|---|---|---|

| Spanien | mittel | Lkw | Winter-Frühjahr | kurze Wege |

| Mexiko | regional unterschiedlich | Seefracht | Herbst-Frühjahr | Biodiversitätsdruck beachten |

| Peru | bewässerungsintensiv | Seefracht | Frühjahr-Sommer | effiziente Tropfbewässerung bevorzugt |

| Chile | hoch in Trockenregionen | Seefracht | Sommer-Herbst | Wasserknappheit sensibel |

Orientierung bieten glaubwürdige Zertifizierungen (z. B. Rainforest Alliance, Fairtrade) und Produzententransparenz zu Wasser- und Sozialstandards. Reifegrad-Management und sortenschonende Kühlketten senken Ausschuss und damit den Ressourcenfußabdruck. In einer pflanzenbasierten Ernährung lassen sich Avocados sinnvoll mit regionalen Alternativen wie Rapsöl, Walnüssen oder Bohnencremes ergänzen, um Nährstoffe zu diversifizieren und Abhängigkeiten von wasserintensiven Lieferketten zu reduzieren. Entscheidend ist ein Zusammenspiel aus Herkunft, Anbaupraxis und Transport, nicht eine einzelne Kennzahl.

- Wassermanagement: Regenanbau, Tropfbewässerung, bodenschonende Mulchen

- Ökosystemschutz: Anbau außerhalb sensibler Wälder, Agroforstsysteme

- Transportwahl: Seefracht statt Luftfracht, kurze Landwege

- Soziale Standards: faire Löhne, sichere Arbeitsbedingungen, Kleinbauernintegration

- Transparenz: Chargenrückverfolgung, öffentliches Wassermonitoring

Portionsgrößen und Frequenz

Energiedichte und Nährwert sprechen für maßvolle Mengen: Avocado liefert pro 100 g etwa 160-200 kcal, dazu einfach ungesättigte Fettsäuren, Ballaststoffe, Kalium, Folat und Vitamin E. Als Portion gelten in einer pflanzenbasierten Ernährung meist 30-70 g (ca. 2-4 EL Mus oder 4-6 Scheiben), eingebettet in die gesamte Fettbilanz des Tages. Eine solche Menge ergänzt Nüsse, Samen, Oliven und hochwertige Öle, ohne die Energiezufuhr zu überladen, und unterstützt Sättigung sowie die Aufnahme fettlöslicher Vitamine aus Gemüse.

Bei der Frequenz empfiehlt sich eine abwechslungsreiche Rotation mit anderen pflanzlichen Fettquellen: je nach Energiebedarf und Aktivität etwa 3-5 Einsätze pro Woche, an Tagen mit höherem Bedarf gelegentlich mehr. Entscheidend ist die Rolle im Gericht: als cremige Komponente in Bowls, als Butterersatz auf Brot oder als Texturgeber in Salaten. So bleibt das Fettsäureprofil vielfältig, während Gesamtkalorien, Ballaststoffe und Mikronährstoffe im Gleichgewicht stehen.

- Portionsbeispiele: 1/4 mittelgroße Frucht (~35-50 g) | 2-3 EL Avocadomus (~30-45 g) | 4-6 dünne Scheiben

- Gute Kombinationen: Vollkornbrot + Hülsenfruchtaufstrich, Quinoa-Bowl mit Bohnen und Kohl, Tomatensalat mit Zitrus und Kräutern

- Rotation mit anderen Quellen: Walnüsse, Tahini, Leinsamen, Oliven, Raps- oder Olivenöl

| Tag | Gericht | Portion |

|---|---|---|

| Montag | Vollkornbrot mit Kichererbsen-Crème | 1/4 Avocado |

| Mittwoch | Quinoa-Bowl, Bohnen, Spinat | 2 EL Mus |

| Freitag | Tomaten-Gurkensalat, Zitronensaft | 4 Scheiben |

| Sonntag | Vollkorn-Taco mit Linsen | 1/3 Avocado |

Kombinationen mit Avocado

Die cremige Frucht fungiert als Geschmacksbrücke und Nährstoff-Booster in pflanzlichen Gerichten. Das enthaltene einfach ungesättigte Fett verbessert die Aufnahme fettlöslicher Carotinoide und Vitamin K aus Gemüse, während Vitamin C-Quellen die Verfügbarkeit von pflanzlichem Eisen aus Hülsenfrüchten fördern. Fermentierte Komponenten liefern Säure und potenziell Probiotika, Körner und Leguminosen ergänzen um komplexe Kohlenhydrate und Protein. Mit Kräutern und Gewürzen entsteht aromatische Tiefe bei geringem Salzbedarf; Samen und Nüsse bringen Omega-Fettsäuren und Textur.

- Vollkorn + Avocado + Hülsenfrüchte: Ballaststoffe, anhaltende Sättigung, breites Aminosäurespektrum.

- Tomate, Karotte, Spinat: Fett der Avocado steigert Carotinoid- und Vitamin-K-Aufnahme.

- Zitrus, Kiwi, Paprika: Vitamin C unterstützt die Eisenverwertung aus Linsen und Kichererbsen.

- Kräuter, Kreuzkümmel, Chili, Limette: Aromenkontrast, mehr Komplexität bei weniger Salz.

- Sesam, Hanf, Walnuss: Zusätzliche Omega-Fettsäuren, Knusper und Mineralstoffe.

- Algenflocken: Umami und Jod für herzhafte Bowls und Toasts.

- Kimchi oder Sauerkraut: Säure, Crunch und lebendige Kulturen in Wraps und Reisschalen.

- Tofu oder Tempeh: Proteinträger; beim Anbraten entstehen Röstaromen, die die Cremigkeit ausgleichen.

| Kombination | Synergie |

|---|---|

| Avocado + Linsen + Zitrone | Eisen besser verfügbar |

| Avocado + Karotte + Spinat | Carotinoid-Absorption ↑ |

| Avocado + Quinoa + Tahin | Protein komplettiert, Ca-Boost |

| Avocado + Tomate + Algen | Umami, Jod, Lycopin-Utilisation |

Praktische Anwendungen reichen von kräftigen Grain Bowls über pflanzliche Wraps bis zu rustikalem Sauerteig-Toast und Suppen-Toppings. Temperatur- und Texturkontraste (warmer Vollkornreis mit kalten Scheiben, grob zerdrückt statt püriert) erhöhen die sensorische Vielfalt. Ein Spritzer Zitronen- oder Limettensaft verlangsamt enzymatische Bräunung und schärft das Geschmacksprofil; Rauchpaprika oder Miso liefern Tiefe. Mit diesen Bausteinen entsteht ein ausgewogenes Verhältnis aus Fett, Ballaststoffen, Mikronährstoffen und Umami in pflanzenbasierten Mahlzeiten.

Was umfasst eine pflanzenbasierte Ernährung?

Pflanzenbasierte Ernährung bevorzugt Gemüse, Obst, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen, während tierische Erzeugnisse begrenzt werden. Im Fokus stehen Nährstoffdichte, Ballaststoffe, ein ausgewogenes Fettsäuremuster und Nachhaltigkeit.

Welche Nährstoffe liefert die Avocado?

Avocados liefern einfach ungesättigte Fettsäuren, Ballaststoffe sowie Mikronährstoffe wie Kalium, Folat, Vitamin E und K. Zudem enthalten sie sekundäre Pflanzenstoffe wie Lutein. Die Energiedichte ist hoch, weshalb Portionsgrößen bedacht gewählt werden.

Wie passt die Avocado ökologisch in die pflanzenbasierte Ernährung?

Die Ökobilanz hängt von Herkunft, Anbaumethode und Transport ab. Regenbewässerte Kulturen und zertifiziert nachhaltiger Anbau reduzieren den Fußabdruck; lange Kühlketten erhöhen ihn. Regionale, saisonale Fette können ergänzend berücksichtigt werden.

Welche Rolle spielt die Avocado beim Fettprofil der Ernährung?

Avocados erhöhen den Anteil einfach ungesättigter Fettsäuren und können bei Ersatz gesättigter Fette Blutfettprofile günstig beeinflussen. Ballaststoffe und Matrix fördern Sättigung. Entscheidend ist der Kontext: Gesamtfettqualität und Energiezufuhr.

Wie lässt sich Avocado in pflanzenbasierte Mahlzeiten integrieren?

Avocado passt in Salate, Vollkorn-Bowls, Sandwich-Aufstriche oder als Topping zu Hülsenfrüchten. In Smoothies sorgt sie für Cremigkeit, in Backwaren kann sie Butter teilweise ersetzen. Zitronensaft bremst Oxidation; Gewürze erhöhen Aromakomplexität.